Neurodiversité et Spiritualité : L’Autisme, Une Autre Culture de l’Eveil

Prologue : lever le voile des représentations

L’autisme évoque encore trop souvent des images caricaturales : le génie enfermé dans son monde, le personnage de cinéma qui ne parle pas, ou au contraire le mathématicien prodige déconnecté du quotidien. Ces représentations enferment. Elles figent l’autisme dans une image pathologique, alors qu’il s’agit avant tout d’une manière différente d’habiter la réalité.

Le terme « alliste » — c’est-à-dire non-autiste — a été forgé par la communauté autistique pour rétablir une symétrie. Car si l’autisme est une manière d’être, l’allisme en est une autre, dominante certes, mais pas plus « normale » qu’une autre. Dès lors, parler de culture autistique devient non seulement possible, mais nécessaire.

Cette perspective culturelle plutôt que médicale ouvre des horizons insoupçonnés. Elle permet de voir dans l’autisme non pas un dysfonctionnement à corriger, mais une configuration cognitive et perceptive légitime, porteuse de ses propres richesses et de ses propres défis. Elle invite aussi à questionner ce que nous considérons comme « normal » — cette normalité n’étant souvent que la manière dominante, celle de la majorité, érigée en norme universelle.

Mais cette relecture culturelle ouvre une perspective encore plus vertigineuse, qui constitue le cœur de cet essai : et si l’autisme n’était pas seulement une autre manière d’habiter le monde social, mais aussi une autre voie d’accès à la réalité elle-même ?

Cet article propose donc une hypothèse audacieuse : l’autisme pourrait être compris non seulement comme une culture cognitive différente, mais comme une dissidence spirituelle involontaire — une forme native de décentrement par rapport au mental collectif qui, une fois comprise et maîtrisée consciemment, pourrait devenir un chemin d’éveil singulier.

Dans les pages qui suivent, nous explorerons cette hypothèse en détail : d’abord en redéfinissant l’autisme au-delà des représentations pathologisantes, puis en cartographiant ce que nous nommerons « la culture autistique », avant d’examiner les parallèles troublants entre expérience autistique et quête spirituelle, et enfin en esquissant les implications de cette vision pour tous — autistes, allistes, et chercheurs spirituels.

I. Définir autrement l’autisme : au-delà des représentations

1.1. Une réalité masquée : la génération invisible

Derrière ces représentations figées se cache une réalité méconnue et vertigineuse : selon une étude britannique publiée en 2025, près de 89 à 97% des personnes autistes de plus de 40 ans ne sont toujours pas diagnostiquées. En France, l’INSERM estime à environ 700 000 le nombre de personnes autistes, dont 600 000 adultes, mais des études suggèrent que 40% des troubles du spectre autistique ne sont pas diagnostiqués. Ces chiffres dessinent une réalité saisissante : des centaines de milliers de personnes vivent leur vie entière avec un sentiment de décalage inexpliqué, sans comprendre que leur manière d’habiter le monde relève d’une configuration cognitive différente.

Ces adultes autistes non diagnostiqués ressentent un sentiment constant d’être en décalage, sans pouvoir l’expliquer. Ils accumulent les difficultés relationnelles, l’épuisement social, les hypersensibilités inexpliquées, sans jamais disposer du cadre conceptuel qui donnerait sens à leur expérience. Beaucoup de personnes en difficulté dans leur vie sociale et professionnelle ne savent pas que leurs difficultés sont liées à l’autisme, faute d’avoir eu accès à un diagnostic dans leur enfance. Certains se considèrent simplement comme « bizarres », « inadaptés », « hypersensibles » ou « inadéquats socialement », développant anxiété, dépression et épuisement chronique sans en comprendre les racines.

Cette ignorance n’est pas anodine. Elle prive des centaines de milliers de personnes de la possibilité de se comprendre, de s’accepter, et de développer des stratégies adaptées à leur fonctionnement réel. Plus encore, elle les maintient dans une quête impossible de « normalisation », dans une tentative épuisante de devenir ce qu’elles ne sont pas et ne peuvent pas être. Le diagnostic tardif, lorsqu’il arrive enfin — parfois à 30, 40, 50 ans ou plus — est souvent vécu comme une libération : enfin, les pièces du puzzle trouvent leur place. Enfin, le sentiment de décalage trouve son nom.

1.2. L’étymologie révélatrice : un regard orienté vers l’expérience immédiate

Étymologiquement, autos signifie « soi-même ». L’autisme désignait autrefois un repli pathologique. Aujourd’hui, il s’ouvre à une définition plus subtile : non pas un isolement, mais une orientation du regard vers l’expérience immédiate, vers la cohérence interne du monde perçu.

Les critères diagnostiques officiels évoquent des difficultés sociales, des comportements répétitifs, des hypersensibilités. Mais derrière ces descriptions médicales, se dessine une autre logique : l’autiste vit dans un champ mental distinct, moins façonné par les automatismes implicites de la société, et plus exposé à la nudité des sensations et des détails.

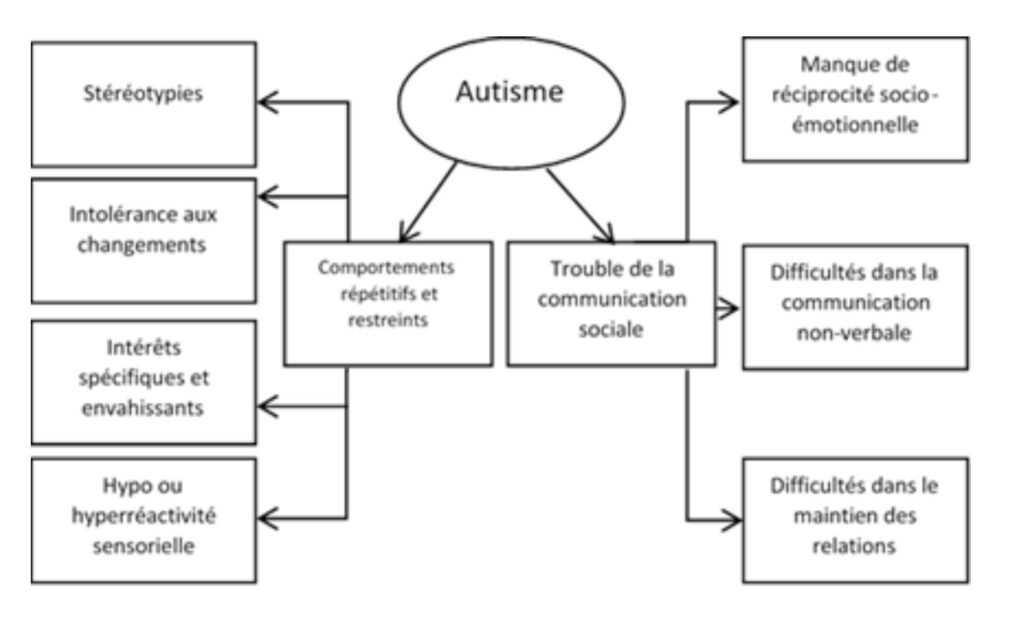

Le DSM-5 décrit l’autisme à travers un prisme pathologique qui met l’accent sur les « déficits » et les « dysfonctionnements ». Voici comment est caractérisé l’autisme selon le DSM-5 :

Source: Piat, Jean-Philippe, Guide de survie de la personne autiste, AFD, 2018

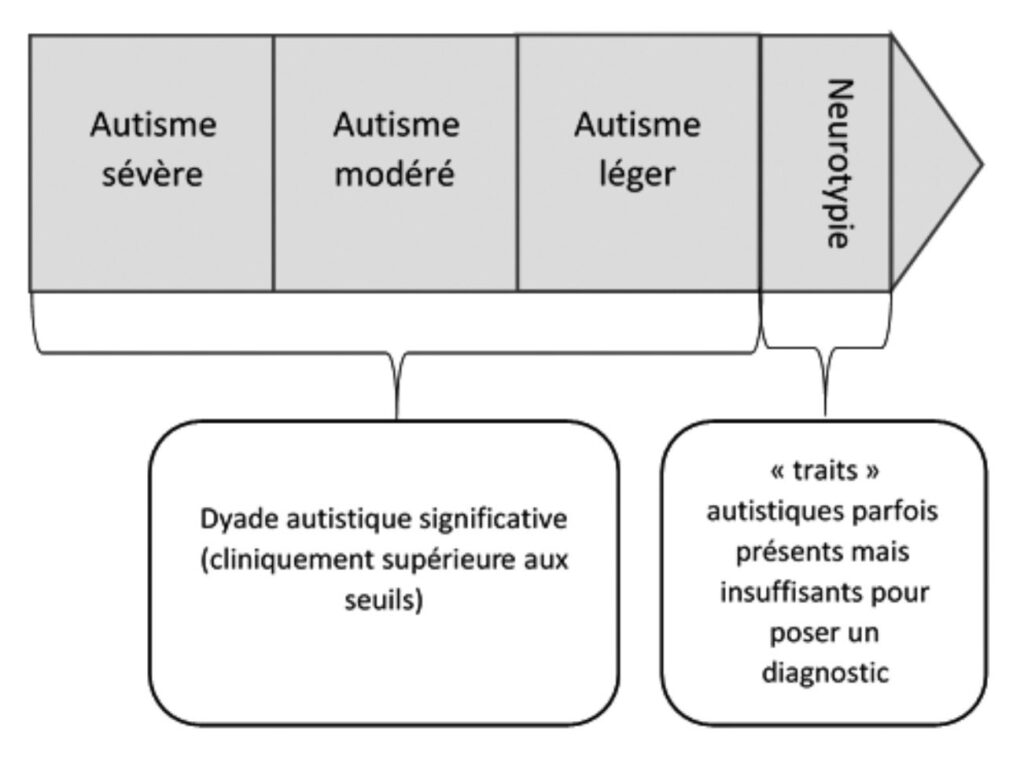

Afin de différencier les profils extrêmement hétérogènes de l’autisme,ceux-ci s’inscrivent dans un continuum :

Source: Piat, Jean-Philippe, Guide de survie de la personne autiste, AFD, 2018

Pour bien saisir la notion de continuum ou de spectre, il faut d’abord comprendre celle d’intensité. Un spectre représente une échelle sur laquelle les individus se situent progressivement selon le degré d’intensité de leurs symptômes. Reliés par une même nature symptomatique, ils présentent cependant des profils variés. L’objectif principal du DSM-5, en introduisant cette approche, était d’éviter la multiplication de sous-types difficiles à distinguer et de permettre un accompagnement adapté au niveau de sévérité au sein du spectre.

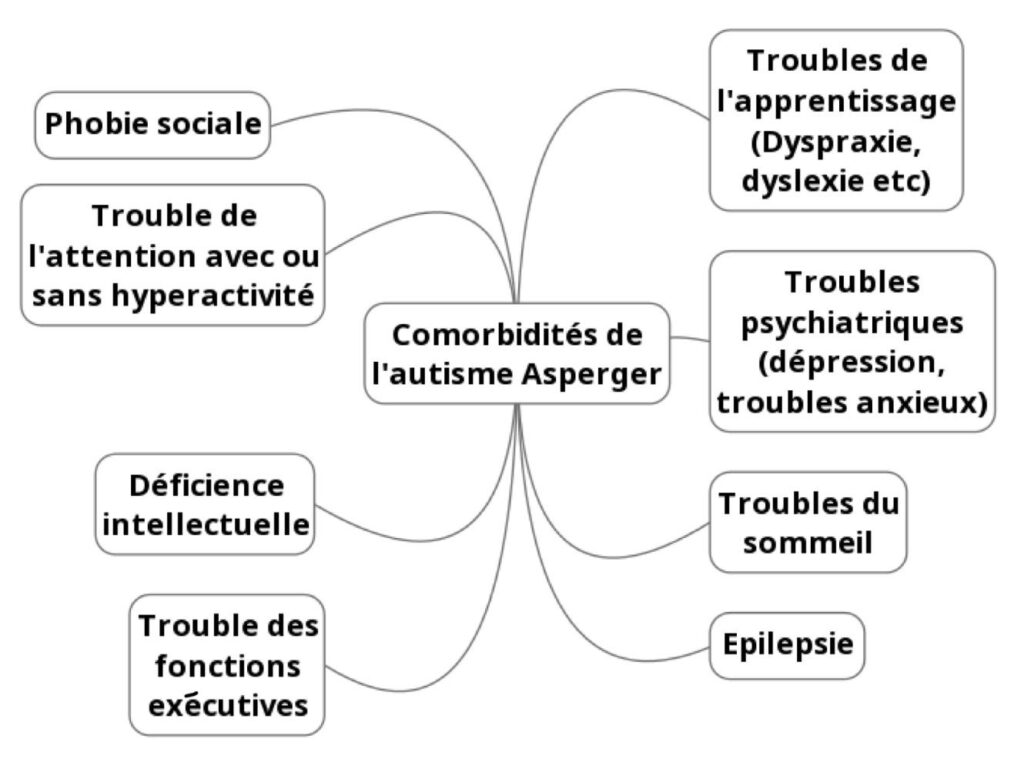

Il convient enfin, pour compléter cette esquisse, de mentionner certaines comorbidités fréquentes, même s’il reste souvent complexe de déterminer si elles justifient ou non un diagnostic distinct.

Source: Piat, Jean-Philippe, Guide de survie de la personne autiste, AFD, 2018

1.3. Au-delà du diagnostic médical : une relecture culturelle

Ce qui est décrit comme « déficit » par le modèle médical peut être relu comme « différence » dans un modèle culturel. Ce qui apparaît comme « dysfonctionnement » peut être compris comme « adaptation à une manière autre de percevoir et d’organiser l’expérience ».

Que se passerait-il en effet si nous relisions ces mêmes critères non comme des manques, mais comme des différences ? Non comme des erreurs de développement, mais comme une autre manière d’organiser l’expérience ?

Les critères diagnostiques peuvent se regrouper autour de trois dimensions fondamentales qui constituent les piliers de la culture autistique : la sociabilité, la sensorialité, et la régulation. Ces trois dimensions ne sont pas des déficits, mais des manières différentes d’habiter le monde social, sensoriel et émotionnel.

Cette relecture culturelle transforme radicalement la compréhension de l’autisme. Elle déplace la question du « comment réparer ? » vers « comment comprendre et accommoder ? ». Elle ouvre la voie à une reconnaissance de l’autisme comme une variante légitime de l’expérience humaine.

II. Les trois piliers de la culture autistique

2.1. La sociabilité autistique : une logique différente du lien

La première dimension concerne la manière d’être en relation. Là où le diagnostic médical parle de « déficits dans la communication sociale », une lecture culturelle révèle plutôt une logique différente du lien social.

La communication directe et littérale : Les autistes privilégient souvent une communication explicite, au premier degré. Là où les allistes excellent dans la communication indirecte, les sous-entendus, les politesses qui masquent les véritables intentions, les autistes cherchent la clarté et la cohérence. Ce n’est pas une incapacité à comprendre l’implicite, mais une préférence pour l’explicite, et parfois un épuisement face aux détours du langage social.

Cette préférence pour le littéral n’est pas un défaut de sophistication. C’est au contraire une exigence de vérité, une difficulté à séparer ce qui est dit de ce qui est signifié. Quand un alliste dit « il faudrait qu’on se voie un de ces jours » sans réelle intention de le faire, l’autiste prend cette phrase pour ce qu’elle est : une proposition concrète. Le malentendu qui en résulte n’est pas dû à un manque de compréhension sociale de l’autiste, mais à une différence d’attente quant à ce que les mots sont censés faire.

Pour les allistes, les mots servent souvent à maintenir le lien social, à « huiler les rouages » de l’interaction, indépendamment de leur contenu informationnel précis. Pour les autistes, les mots sont d’abord porteurs d’information et d’intention réelle. C’est une différence fondamentale de philosophie du langage.

La réciprocité sociale non intuitive : Le va-et-vient social qui semble naturel aux allistes — savoir quand prendre la parole, combien de temps parler, quand et comment montrer de l’intérêt — n’est pas instinctif pour les autistes. Cela ne signifie pas une absence d’intérêt pour autrui, mais plutôt que ce qui se fait « naturellement » chez les allistes doit être appris consciemment.

C’est comme si les autistes devaient traduire en permanence entre leur langue maternelle et une langue étrangère sociale. Cette traduction constante est cognitivement coûteuse. Elle explique la fatigue sociale que rapportent tant d’autistes : après quelques heures d’interaction, même agréable, un épuisement profond s’installe, nécessitant des heures ou des jours de récupération en solitude.

Les relations d’intensité plutôt que de quantité : Beaucoup d’autistes privilégient quelques relations profondes et authentiques plutôt qu’un large réseau de connaissances superficielles. L’amitié autistique se construit souvent autour d’intérêts partagés, de conversations approfondies, de fidélité à long terme, plutôt que sur les rituels sociaux conventionnels.

La notion même d’« ami » peut être différente. Là où un alliste peut appeler « ami » quelqu’un qu’il voit occasionnellement pour des conversations légères, un autiste réservera ce terme à des relations où existe une connexion authentique, une compréhension mutuelle profonde, une loyauté à toute épreuve.

Le regard sur autrui : Le contact visuel, souvent considéré comme un marqueur social essentiel, peut être vécu comme intensément intrusif ou cognitivement coûteux pour les autistes. Certains autistes décrivent regarder dans les yeux comme « toucher l’âme de l’autre » — une expérience d’une intensité difficile à soutenir. D’autres rapportent que maintenir le contact visuel mobilise tellement de ressources cognitives qu’ils ne peuvent plus suivre le fil de la conversation.

L’empathie autistique : Contrairement à un mythe tenace, les autistes ne manquent pas d’empathie. Ils peuvent même ressentir les émotions d’autrui avec une intensité déstabilisante. Ce qui diffère, c’est la manière dont cette empathie se manifeste. L’empathie alliste passe souvent par la lecture automatique des signaux non-verbaux. L’empathie autistique peut emprunter d’autres chemins : une compréhension intellectuelle profonde de la situation de l’autre, une sensibilité à la cohérence ou l’incohérence entre ce qui est dit et ce qui est ressenti, une loyauté qui se manifeste en actes plutôt qu’en mots réconfortants.

2.2. La sensorialité autistique : habiter un monde plus dense

La deuxième dimension concerne le rapport sensoriel au monde. Le diagnostic parle d’« hyper ou hypo-réactivité sensorielle », mais là encore, une lecture culturelle révèle quelque chose de plus riche et de plus complexe.

Un monde non filtré : Les autistes semblent avoir moins de filtres sensoriels automatiques que les allistes. Là où le cerveau alliste filtre naturellement les informations « non pertinentes » (le bourdonnement du néon, la texture de l’étiquette du vêtement, les conversations de fond), le cerveau autistique reçoit toutes ces informations avec une intensité égale.

Ce n’est pas un dysfonctionnement du filtre, mais son absence ou sa configuration différente. Imaginez que vous essayiez de tenir une conversation dans un café bondé. Un alliste filtrera automatiquement les conversations environnantes, le bruit de la machine à café, la musique de fond. Un autiste recevra tous ces sons simultanément, avec la même intensité, et devra consciemment extraire la voix de son interlocuteur de ce brouhaha.

Cette absence de filtrage automatique explique pourquoi tant d’autistes rapportent des expériences de surcharge sensorielle : le monde devient littéralement trop dense, trop présent, trop intense. Mais elle explique aussi pourquoi certains autistes remarquent des détails que les allistes ne voient jamais, pourquoi ils peuvent avoir une mémoire sensorielle exceptionnelle, pourquoi ils peuvent percevoir des nuances subtiles dans la musique, les couleurs, les textures.

L’hypersensibilité comme porte de perception : Cette intensité sensorielle peut être épuisante — le bruit d’un restaurant bondé devient une cacophonie douloureuse, les lumières fluorescentes une agression visuelle, certaines textures de tissu une torture cutanée. Le simple fait de sortir de chez soi peut devenir une épreuve sensorielle.

Mais cette même sensibilité permet aussi des expériences de beauté, de connexion avec la nature, d’absorption dans la musique d’une profondeur rare. Un autiste peut être transporté par la complexité d’une symphonie que l’alliste trouvera simplement agréable. Il peut remarquer des patterns visuels dans la nature qui passent inaperçus aux autres. Il peut être ému aux larmes par la texture d’un tissu, la lumière du soleil filtrant à travers les arbres.

L’hyposensibilité comme recherche d’intensité : À l’inverse, certains autistes peuvent être hyposensibles à certaines stimulations et rechercher activement des expériences sensorielles intenses : tournoyer, sauter, rechercher la pression profonde, avoir besoin de sons ou de mouvements pour se sentir ancré dans leur corps.

L’hyposensibilité proprioceptive explique pourquoi certains autistes ont besoin de mouvements intenses pour sentir leur corps. L’hyposensibilité interoceptive explique pourquoi certains autistes ne sentent pas la faim ou la soif jusqu’à un point extrême, pourquoi ils peuvent ne pas remarquer qu’ils sont malades.

La cohérence sensorielle : Beaucoup d’autistes décrivent une sensibilité particulière aux incohérences sensorielles — quand ce qu’on voit ne correspond pas à ce qu’on entend, quand l’ambiance ne correspond pas au message verbal. Quand quelqu’un dit avec un sourire crispé « tout va bien », l’autiste perçoit la dissonance avec une acuité douloureuse. Il ne peut pas simplement « faire comme si » cette incohérence n’existait pas.

2.3. La régulation autistique : créer sa propre stabilité

La troisième dimension concerne les stratégies de régulation émotionnelle et cognitive. Le diagnostic parle de « comportements répétitifs et stéréotypés », de « rigidité », mais une lecture culturelle y voit des stratégies d’autorégulation dans un monde imprévisible.

Les routines comme ancrage : Face à un monde social imprévisible et à une intensité sensorielle constante, les routines offrent des îlots de prévisibilité et de sécurité. Les routines sont des économies d’énergie cognitive dans un quotidien déjà éprouvant. Quand on doit déjà dépenser une énergie considérable pour filtrer les stimuli sensoriels et décoder les interactions sociales, avoir certains aspects de la vie qui se déroulent de manière prévisible libère des ressources précieuses.

Pour un alliste, « être spontané » est facile parce que le monde social et sensoriel ne demande pas un effort conscient constant. Pour un autiste, la spontanéité a un coût : chaque décision non anticipée demande une évaluation des possibilités, une gestion de l’anxiété face à l’inconnu.

Les intérêts intenses comme refuge et passion : Ce que le diagnostic nomme « intérêts restreints » sont souvent des passions profondes qui offrent simultanément un havre de stabilité, une source de joie pure, et un domaine où l’expertise autistique peut pleinement s’exprimer.

Ces intérêts sont des portails vers l’état de flow, vers l’absorption complète, vers l’oubli de soi dans quelque chose de plus grand. Quand un autiste se plonge dans son intérêt spécifique, le monde devient soudain cohérent. Les règles sont claires, les patterns émergent, la maîtrise est possible.

La profondeur de ces intérêts peut mener à une expertise réelle. Beaucoup d’autistes deviennent de véritables spécialistes dans leurs domaines de passion, développant une connaissance encyclopédique et une compréhension nuancée que peu peuvent égaler.

L’autostimulation comme régulation sensorielle : Les mouvements répétitifs (se balancer, tapoter, bouger les mains, faire tourner des objets) que le regard médical pathologise sont en réalité des outils d’autorégulation sophistiqués. Ils permettent de gérer la surcharge sensorielle, de s’ancrer dans le corps, de créer un rythme apaisant dans le chaos.

Ces mouvements servent à moduler l’intensité sensorielle, s’apaiser émotionnellement, s’ancrer dans le présent, ou parfois simplement exprimer une joie intense. Empêcher un autiste de s’autostimuler, c’est lui retirer un outil essentiel de régulation.

La régulation émotionnelle explicite : Là où les allistes régulent leurs émotions souvent inconsciemment à travers l’interaction sociale, les autistes doivent souvent développer des stratégies plus explicites et structurées. L’alexithymie — la difficulté à identifier et nommer ses propres émotions — est fréquente chez les autistes. Ce n’est pas une absence d’émotions : les émotions sont souvent intenses et envahissantes. Mais elles peuvent être difficiles à distinguer les unes des autres, à nommer précisément, à relier à leurs causes.

III. Le profil autistique : entre visible et invisible

3.1. Les signes visibles et invisibles

Un autiste bien intégré socialement peut parfaitement parler, travailler, aimer. Certains développent des compétences de « masquage social » si sophistiquées qu’ils passent inaperçus pendant des années, parfois jusqu’à l’âge adulte. Mais ce masquage a un coût énergétique considérable, et certains signes subtils persistent :

Dans la communication :

- Une préférence pour la communication écrite, qui laisse le temps de formuler précisément

- Une tendance à prendre les expressions imagées au pied de la lettre

- Une difficulté avec les ambiguïtés linguistiques et les doubles sens

- Des monologues passionnés sur les sujets d’intérêt

- Une franchise qui peut sembler brutale car non enrobée des formules de politesse conventionnelles

Dans l’expérience sensorielle :

- Une fatigue intense dans les environnements bruyants ou visuellement chargés

- Le besoin de porter les mêmes types de vêtements pour leur texture

- Une sensibilité aux odeurs, aux lumières, aux sons que les autres ne remarquent pas

- Des préférences alimentaires très marquées, liées à la texture autant qu’au goût

- Un besoin de stimulation sensorielle ou au contraire de l’éviter

Dans l’organisation du quotidien :

- Un besoin de prévisibilité dans la structure de la journée

- Une difficulté marquée avec les transitions non préparées

- Une tendance à créer des systèmes, des listes, des rituels

- Une fatigue sociale après des interactions prolongées, même agréables

- Des difficultés avec les « fonctions exécutives » — planifier, initier, organiser

Dans les relations :

- Une difficulté à maintenir des amitiés basées sur les conventions sociales

- Une préférence pour des interactions structurées autour d’activités

- Une loyauté intense envers les personnes avec qui une connexion authentique s’est établie

- Une perplexité face aux jeux de pouvoir et aux manipulations

- Un besoin de solitude pour récupérer de l’interaction sociale

Ces traits esquissent un mode d’être qui n’est pas celui de la majorité alliste, mais qui garde sa légitimité propre. Ils décrivent non pas un humain « cassé » qui devrait être « réparé », mais un humain différent qui habite le monde autrement.

3.2. Pourquoi tant de variations ?

Un des aspects les plus déroutants de l’autisme est l’immense variabilité entre les personnes autistes. Le spectre autistique n’est peut-être pas une ligne du « moins autiste » au « plus autiste », mais plutôt un espace multidimensionnel où chaque personne présente un profil unique.

Cette variation s’explique par plusieurs facteurs :

L’infinité des profils sensoriels : Chaque personne autiste peut être hypersensible sur certains sens et hyposensible sur d’autres. Un autiste hypersensible à l’ouïe et au toucher mais hyposensible visuellement aura une expérience du monde totalement différente d’un autiste avec le profil inverse.

La diversité des fonctions exécutives : Les difficultés avec la planification, l’initiation, l’organisation, la flexibilité cognitive se présentent différemment selon les personnes et les contextes. Un autiste peut avoir une capacité remarquable à organiser mentalement un système complexe mais être incapable de se lever du canapé pour commencer à le mettre en œuvre.

L’absence de trait universel : Il n’existe aucun trait partagé par 100% des personnes autistes. Certains autistes adorent les interactions sociales, d’autres préfèrent la solitude. Certains sont hypersensibles, d’autres hyposensibles. Ce qui unit tous ces profils, c’est une manière fondamentale de traiter l’information et d’habiter le monde qui diffère du mode alliste dominant.

Le masquage et l’apprentissage : Certains autistes développent des compétences de masquage social très poussées, rendant leur autisme presque invisible de l’extérieur, tandis que d’autres n’ont ni la capacité ni l’envie de masquer. Le masquage est particulièrement développé chez les femmes et les personnes assignées femmes à la naissance. Mais ce masquage a un prix : épuisement chronique, perte de sens de soi, anxiété et dépression.

Cette diversité ne remet pas en cause la pertinence du concept d’autisme. Elle montre plutôt que l’autisme décrit un mode de fonctionnement fondamental qui peut se manifester d’innombrables façons. C’est pourquoi une définition culturelle de l’autisme est plus pertinente qu’une définition purement médicale.

IV. Deux cultures mentales : autistes et allistes

4.1. La culture alliste : l’immersion dans le social

Chez les allistes : le monde social est intuitif. Les codes implicites s’absorbent dès l’enfance. On apprend par imitation, par contagion affective, par immersion dans la norme collective. L’expérience du monde est donc fortement médiée par le social.

Le mental collectif fonctionne comme une matrice invisible qui structure la perception, l’interprétation et l’action. Les allistes baignent dans ce champ mental partagé sans nécessairement en avoir conscience. C’est leur élément naturel, comme l’eau pour le poisson.

Cette immersion a des avantages considérables : fluidité sociale, compréhension intuitive des situations, capacité à « lire » les autres automatiquement, synchronisation émotionnelle facilitée. L’alliste n’a pas besoin de penser consciemment à comment se comporter dans la plupart des situations sociales.

Mais cette immersion a aussi un coût : une certaine conformité automatique, une difficulté à remettre en question les évidences sociales, un conditionnement par les normes qui peut limiter l’accès à l’expérience directe de la réalité.

4.2. La culture autistique : la présence explicite

Chez les autistes : ces codes ne sont pas donnés naturellement. Ils doivent être décodés consciemment, comme une langue étrangère. Le réel apparaît plus brut, plus sensoriel, moins médié. Le social est un apprentissage, parfois un masque, jamais une évidence.

L’autiste se tient, en quelque sorte, à la périphérie du mental collectif. Il ne baigne pas naturellement dans cette matrice invisible qui structure l’expérience alliste. Cette position périphérique lui donne un accès différent à la réalité : moins filtré par les conventions, plus direct dans l’expérience sensorielle et émotionnelle.

Cette position a ses propres avantages : capacité à percevoir des incohérences que les allistes ne voient pas, accès à une forme d’authenticité moins conditionnée, sensibilité sensorielle qui peut être source d’expériences esthétiques profondes, loyauté et honnêteté qui ne dépendent pas des conventions sociales.

Mais elle a aussi ses coûts : épuisement du décodage social constant, incompréhension et rejet par la majorité, surcharge sensorielle et émotionnelle, difficulté à naviguer dans un monde conçu pour et par les allistes.

4.3. Un contraste révélateur

Ce contraste dessine deux cultures mentales : celle du partage implicite (alliste) et celle de la présence explicite (autiste).

Ni l’une ni l’autre n’est supérieure ou inférieure. Elles sont simplement différentes, adaptées à des modes de fonctionnement cognitifs distincts. Le problème surgit quand la culture majoritaire (alliste) se pose comme la norme unique, et pathologise la culture minoritaire (autiste) comme un dysfonctionnement.

Cette inversion révèle que ce que nous appelons « normal » n’est souvent que « majoritaire ». La normalité n’est pas une vérité absolue, mais une construction sociale basée sur ce que fait la majorité. Si une société d’autistes était majoritaire, la communication directe serait la norme, et ceux qui parlent de manière indirecte seraient vus comme « malhonnêtes » ou « manipulateurs ».

V. Autisme et expérience directe

5.1. Le projet des traditions contemplatives

La plupart des traditions contemplatives enseignent à défaire le voile des conditionnements, à percevoir la réalité sans médiation. Elles demandent à l’alliste de désapprendre ce qui lui semblait naturel : le flot du mental collectif, l’identification au rôle social.

Le méditant expérimenté cherche à se libérer de la tyrannie du mental, à observer les pensées sans s’y identifier, à percevoir la réalité telle qu’elle est plutôt qu’à travers le filtre des croyances et conditionnements sociaux. Ce travail de déconstruction peut prendre des années, voire des décennies.

Les pratiques méditatives visent à :

- Affaiblir l’identification automatique aux pensées et émotions

- Développer une attention non filtrée au moment présent

- Dissoudre les constructions mentales qui médient l’expérience

- Accéder à une perception directe, avant le filtre conceptuel

- Se libérer des automatismes sociaux et comportementaux

C’est un travail ardu précisément parce que ces automatismes sont profondément ancrés chez les allistes. Le mental collectif est leur élément naturel, et s’en extraire demande un effort conscient soutenu.

5.2. La position native de l’autiste

L’autiste, lui, se trouve déjà placé au bord de cette expérience brute. Ses sens intensifiés, son rapport direct aux détails, son incapacité à se fondre complètement dans les automatismes sociaux, tout cela constitue une prédisposition à l’expérience directe.

Il n’est pas naturellement immergé dans le mental collectif. Il ne prend pas automatiquement pour argent comptant les codes sociaux, les hiérarchies implicites, les évidences partagées. Cette position « hors du bain » peut être vue comme un handicap dans une société qui valorise la conformité sociale, mais elle peut aussi être vue comme une porte d’entrée vers une perception moins conditionnée.

L’autiste se trouve, en quelque sorte, dans une position analogue à celle que le méditant accompli cherche à atteindre : moins identifié au mental collectif, plus exposé à l’intensité directe de l’expérience sensorielle et émotionnelle, moins automatiquement conforme aux scripts sociaux.

Cette similarité n’est pas fortuite. Elle révèle quelque chose de profond sur la nature du conditionnement social et sur les voies possibles vers l’expérience directe.

5.3. L’ambivalence de l’intensité

Mais cette intensité est profondément ambivalente :

Elle ouvre à des états d’émerveillement, d’absorption, de fusion immédiate avec la musique, la nature, les formes. L’autiste peut vivre des moments de présence pure, d’attention totale, de connexion profonde avec ce qui est.

Ces moments peuvent être d’une intensité et d’une beauté que les allistes connaissent rarement. La musique peut littéralement transporter, créer des vagues d’émotion et de sens qui traversent le corps entier. La contemplation d’un pattern naturel peut ouvrir des portes de perception qui révèlent l’extraordinaire dans l’ordinaire.

L’absorption dans un intérêt spécifique peut créer des états de flow où le temps disparaît, où le soi s’efface. Ces états sont recherchés par les méditants, et certains autistes y ont un accès presque naturel.

Elle expose aussi à la surcharge, au débordement, à l’angoisse devant un monde trop dense. Sans les filtres sociaux qui protègent l’alliste, l’autiste peut être submergé par l’intensité sensorielle et émotionnelle du réel.

La même sensibilité qui permet l’émerveillement peut basculer dans la surcharge. Le bruit qui était fascinant devient soudain insupportable. L’émotion qui était riche devient envahissante. L’attention au détail qui était source de découverte devient fixation anxieuse.

Cette oscillation entre émerveillement et surcharge est l’une des expériences centrales de l’autisme. Elle révèle que l’accès à l’expérience directe, s’il est une richesse, est aussi un défi. Il nécessite des outils de régulation, des espaces de retrait, une compréhension de ses propres limites.

Là où l’alliste doit apprendre à déconditionner son mental pour accéder à la pure présence, l’autiste doit apprendre à canaliser cette présence pour ne pas en être submergé.

VI. Le chemin de la déconstruction mentale

6.1. La dissolution progressive des identifications

La pratique spirituelle, notamment dans ses formes non-duelles ou méditatives, vise à déconstruire les identifications du mental. Ce processus conduit souvent à une perte d’évidence vis-à-vis des codes sociaux.

Au fur et à mesure que le pratiquant déconstruit ses identifications — au statut social, au rôle professionnel, à l’image de soi, aux croyances héritées — il se trouve progressivement moins inséré dans le mental collectif. Ce qui semblait évident et naturel commence à apparaître comme construit et arbitraire.

Quelqu’un qui avance dans la dissolution de l’ego peut apparaître aux yeux des autres comme « distant », « étrange », « hors des conventions » — traits souvent associés à l’autisme.

Le méditant profond peut perdre l’intérêt pour les conversations superficielles, ne plus ressentir le besoin de conformité sociale, développer une honnêteté radicale qui dérange, préférer la solitude aux interactions sociales conventionnelles, manifester une indifférence apparente aux hiérarchies sociales.

6.2. Une convergence paradoxale

Ainsi, la frontière entre autisme et éveil spirituel interroge : un être profondément libéré de ses conditionnements n’adopte-t-il pas, de l’extérieur, un comportement similaire à celui d’un autiste ?

Cette convergence n’est pas fortuite. Elle révèle que ce que la société nomme « normalité sociale » est en fait une forme particulière de conditionnement mental. Sortir de ce conditionnement, que ce soit par nature (autisme) ou par pratique (éveil), produit des effets similaires sur le comportement observable.

Dans les deux cas, on observe : une diminution de la conformité sociale automatique, une communication plus directe, une sensibilité accrue au moment présent, une difficulté ou un désintérêt à suivre les scripts sociaux conventionnels, une certaine « étrangeté » perçue par les autres.

Les descriptions des états d’éveil dans diverses traditions spirituelles mentionnent souvent une forme de « simplicité enfantine », de « naïveté » retrouvée — des qualités également attribuées (péjorativement) aux autistes. Cette convergence mérite d’être explorée plus profondément.

6.3. La différence essentielle

La différence tient à ceci :

L’autiste subit ce décalage, il doit le vivre sans l’avoir choisi. Il n’a pas développé les outils intérieurs pour naviguer librement entre différents états de conscience ou modes relationnels. Le masquage social lui coûte une énergie considérable car il doit consciemment simuler ce qui est naturel chez l’alliste.

L’autiste est placé dès la naissance dans cette position périphérique vis-à-vis du mental collectif. Il peut ne pas avoir développé une compréhension spirituelle de sa position. Il peut vivre son décalage comme un simple handicap, sans percevoir les richesses potentielles qui l’accompagnent. S’il n’est pas assujetti au champ mental collectif dominant, il n’a pas pour autant accès à volonté à celui-ci.

L’éveillé – celui qui s’est désidentifié du champ mental – le traverse consciemment, ayant développé la liberté de choisir ses points de vue. Il peut adopter ou abandonner les codes sociaux à volonté, selon ce qui sert le moment présent. Il n’est plus conditionné par eux, mais il peut les utiliser librement, comme un langage.

L’éveillé a parcouru un chemin conscient de déconstruction. Il a développé des outils intérieurs qui lui permettent de naviguer dans différents états de conscience. Il peut « revêtir » un masque social quand c’est utile, tout en sachant que ce n’est qu’un masque, sans s’y identifier.

En résumé, si l’on établit une analogie avec les styles d’attachement, on pourrait dire que l’alliste correspond à un style Insécure-anxieux (la personne recherche la fusion sociale, craint l’abandon, ce qui s’apparente à la dépendance)., l’autiste à un style Insécure-évitant (la personne se protège du lien, valorise l’autosuffisance, ce qui correspond à la contre-dépendance)., et l’éveillé au style secure (la personne sait qu’elle peut entrer en relation l’autre sans se perdre, soit la véritable autonomie relationnelle, la liberté existentielle authentique).

Ces réflexions suggèrent qu’il existe un chemin possible pour les autistes : non pas vers une « normalisation », mais vers une maîtrise consciente de leur position unique. Une forme d’éveil autistique où la différence neurologique devient une porte spirituelle plutôt qu’une simple source de souffrance.

VII. Vers une liberté consciente

7.1. La maîtrise des codes

Un être pleinement éveillé, libéré du mental et donc de tout point de vue particulier, peut adopter ou abandonner un code social à volonté. Il n’est plus conditionné par eux, mais il peut les utiliser librement, comme un langage.

Cette liberté n’est pas donnée d’emblée à l’autiste, mais elle peut être conquise. Un autiste qui parvient à comprendre son fonctionnement et à l’intégrer peut transformer son décalage en puissance. Il peut vivre la culture autistique non comme un isolement, mais comme une base authentique d’où choisir consciemment comment entrer en relation.

Ce chemin vers la maîtrise consciente implique plusieurs étapes :

La compréhension de soi : Identifier son profil sensoriel, ses besoins de régulation, son style communicationnel. Cesser de se juger à l’aune des normes allistes et développer une compréhension fine de son propre fonctionnement.

L’acceptation de sa différence : Abandonner le projet de devenir « normal » et embrasser sa manière d’être comme légitime. Cela ne signifie pas renoncer à développer des compétences, mais cesser de se vivre comme fondamentalement défectueux.

Le développement d’outils : Créer des stratégies de régulation sensorielle, émotionnelle, cognitive. Développer un répertoire de techniques pour gérer la surcharge, l’anxiété, les transitions difficiles.

La cartographie des codes sociaux : Apprendre explicitement ce que les allistes font intuitivement, non pas pour se forcer à le faire tout le temps, mais pour avoir le choix. Comprendre les règles du jeu social permet de choisir quand y jouer et quand ne pas y jouer.

La revendication de ses besoins : Oser demander des aménagements, poser ses limites, exprimer ses différences. Sortir de la honte et de la dissimulation pour habiter authentiquement son autisme dans le monde.

7.2. L’autisme comme perspective révélatrice

L’autisme, vu ainsi, n’est plus une pathologie : c’est une perspective mentale minoritaire et contre-dépendante qui révèle, par contraste, la fragilité des évidences allistes.

Il montre que :

- Les codes sociaux ne sont pas universels mais culturels. Ce qui semble « naturel » dans l’interaction sociale alliste est en fait appris et construit.

- L’empathie peut prendre d’autres formes que celles valorisées par la majorité.

- L’intelligence ne se limite pas aux compétences sociales.

- La présence authentique peut primer sur la performance sociale.

- La sensorialité intense n’est pas un défaut mais une qualité différente.

L’autisme fonctionne ainsi comme un miroir révélateur, montrant par contraste les constructions et conditionnements de la culture alliste dominante. C’est une dissidence cognitive involontaire qui, une fois comprise et assumée, peut devenir une dissidence spirituelle consciente.

VIII. Autisme, allisme et évolution collective

8.1. Le rôle des autistes dans la société

Dans une société en quête de pleine conscience, les autistes occupent une place essentielle, en incarnant la polarité complémentaire de celle, dominante, des allistes :

Ils rappellent que le réel n’est pas réductible aux conventions. Leur difficulté à « faire semblant » est un rappel constant que la vie sociale repose sur des fictions partagées qui ne sont pas la réalité elle-même. Quand un autiste demande « mais pourquoi faut-il dire bonjour à quelqu’un qu’on n’a pas envie de saluer ? », il questionne une convention que les allistes appliquent sans y penser.

Ils incarnent une forme de résistance spontanée au mental collectif. Leur incapacité à se conformer automatiquement est une force de rappel : la normalité n’est qu’une construction sociale, pas une vérité absolue. Dans un monde où le conformisme social peut conduire à l’acceptation de situations injustes, cette résistance spontanée a une valeur éthique et politique.

Ils montrent que l’intensité sensorielle et relationnelle peut être une voie d’émerveillement et de vérité. Leur hypersensibilité, quand elle est soutenue et canalisée, devient une fenêtre sur des dimensions de l’expérience que les allistes ne perçoivent pas.

Ils développent des formes d’expertise et de créativité uniques. La capacité à se plonger profondément dans un domaine d’intérêt, à percevoir des patterns que les autres ne voient pas, à penser « en dehors de la boîte » fait des autistes des innovateurs potentiels.

8.2. L’apport réciproque

À l’inverse, les allistes rappellent aux autistes la valeur de l’appartenance, de la fluidité sociale, de l’intuition partagée. L’immersion dans le mental collectif n’est pas que conditionnement : c’est aussi une forme de communion, de co-création, de synergie.

Les allistes montrent aux autistes la fluidité de l’interaction sociale non planifiée, la valeur du compromis et de l’adaptation mutuelle, l’intelligence collective qui émerge quand plusieurs esprits synchronisent intuitivement, la richesse du non-dit partagé.

Cette complémentarité suggère que ni le mode autiste ni le mode alliste n’est complet en soi. Chacun gagne à comprendre et parfois à adopter certains aspects du fonctionnement de l’autre.

8.3. Le dialogue des cultures

L’avenir pourrait bien être un dialogue de ces deux cultures, plutôt qu’une domination de l’une sur l’autre :

L’allisme apportant la cohésion, la capacité à créer du commun, à synchroniser les actions, à générer de la fluidité dans l’interaction.

L’autisme apportant la lucidité brute, le rappel de ce qui est au-delà des conventions, la résistance à l’illusion collective.

Et l’éveil spirituel offrant un espace de réconciliation où chacun reconnaît sa manière singulière d’être au monde, où la différence n’est plus pathologie mais richesse, où le mental collectif et l’expérience directe ne s’opposent plus mais se complètent.

Dans cette vision, l’évolution collective n’est pas l’homogénéisation (tout le monde devenant pareil), ni la ségrégation (chacun restant dans sa bulle), mais l’intégration (chaque différence étant valorisée pour sa contribution unique au tout).

Une société qui valoriserait autant la profondeur autistique que la fluidité alliste, autant l’attention focalisée que l’attention distribuée, autant l’authenticité que l’harmonie, serait une société plus riche et plus sage.

IX. Implications pratiques

9.1. Pour les autistes

Cette perspective ouvre des possibilités nouvelles :

- Revaloriser son expérience : le décalage n’est plus un défaut mais une position épistémologique différente, potentiellement porteuse de richesses spirituelles

- Explorer consciemment les dimensions spirituelles de sa sensorialité et de sa manière d’être

- Développer des outils pour canaliser l’intensité sans la réprimer

- Revendiquer sa manière d’être comme légitime plutôt que de chercher à se conformer à tout prix

- Se connecter à une communauté qui valorise ces qualités

- Questionner le projet de « normalisation » : se demander si l’objectif est vraiment de devenir alliste (impossible et pas souhaitable), ou de développer ses propres stratégies

- Cultiver les états de flow et d’absorption que la configuration autistique rend facilement accessibles

9.2. Pour les allistes

Cette perspective invite à :

- Questionner ce qui semble évident dans les codes sociaux

- Reconnaître que la normalité sociale n’est qu’une construction parmi d’autres

- S’ouvrir à d’autres formes d’intelligence et d’empathie

- Créer des espaces où la différence est accueillie plutôt que pathologisée

- Apprendre des autistes sur la présence directe et l’authenticité

- Examiner son propre conditionnement par le mental collectif

- Développer une communication plus explicite et directe quand on interagit avec des autistes

9.3. Pour les chercheurs spirituels

Cette perspective suggère :

- D’examiner les parallèles entre déconstruction spirituelle et expérience autistique

- De développer des pratiques adaptées à différents modes de fonctionnement mental

- De reconnaître que l’éveil peut prendre des formes diverses selon le terrain neurologique

- D’éviter de pathologiser les effets secondaires de la pratique spirituelle profonde

- De créer des ponts entre neurodiversité et spiritualité

- D’interroger le rôle du mental collectif dans l’expérience spirituelle

- De valoriser l’expérience directe comme critère spirituel

Conclusion : L’autisme, une dissidence psychique et spirituelle fertile

Les traditions contemplatives du monde entier proposent un projet similaire : se libérer des conditionnements mentaux, dissoudre les automatismes sociaux qui voilent l’expérience directe, percevoir le réel avant qu’il ne soit médié par les conventions collectives. Le méditant consacre des années, parfois des décennies, à déconstruire ce que la socialisation a construit : l’immersion automatique dans le mental collectif, l’identification aux rôles sociaux, la tyrannie des codes implicites.

Or, l’autiste se trouve déjà, par nature, dans une position analogue à celle que le pratiquant spirituel cherche à atteindre : moins immergé dans le mental collectif dominant, plus exposé à l’intensité brute de l’expérience sensorielle, spontanément résistant aux automatismes sociaux. Cette proximité n’est pas fortuite. Elle suggère que ce que la psychiatrie nomme « déficit » pourrait être relu comme une disposition particulière à l’expérience directe — disposition qui comporte certes ses défis considérables, mais aussi ses richesses insoupçonnées.

Cette intuition dérangeante interroge nos certitudes : un être profondément libéré de ses conditionnements n’adopte-t-il pas, vu de l’extérieur, un comportement similaire à celui d’un autiste ? La communication directe, la perplexité face aux conventions arbitraires, la sensibilité aiguë au moment présent, la difficulté à « faire semblant » — tous ces traits attribués aux autistes ne sont-ils pas également ceux que les traditions spirituelles associent à l’éveil ?

Il ne s’agit pas de romantiser l’autisme ni de nier les souffrances réelles qu’il engendre dans une société inadaptée. Il s’agit plutôt de reconnaître que les mêmes caractéristiques qui rendent difficile l’insertion sociale pourraient, dans un autre cadre de compréhension, révéler des qualités spirituelles précieuses. Que le décalage vécu comme handicap pourrait, retourné comme un gant, devenir une lucidité. Que la sensorialité intense, source de surcharge, pourrait aussi être une porte vers l’émerveillement. Que la résistance aux conventions sociales pourrait être une forme de liberté.

Cette perspective ne propose pas aux autistes de devenir « normaux », mais de reconnaître et cultiver consciemment ce qui fait leur singularité. Et elle invite les allistes à questionner leurs propres évidences, à reconnaître que leur immersion dans le mental collectif n’est qu’une manière parmi d’autres d’habiter le monde.

Définir l’autisme comme une culture de l’expérience directe, c’est lui rendre sa dignité et sa richesse. Ce n’est pas nier les difficultés concrètes que vivent les personnes autistes — épuisement du masquage, surcharge sensorielle, incompréhension sociale, marginalisation — mais reconnaître que ces difficultés naissent moins d’un déficit intrinsèque que d’un décalage avec la société dominante.

Et ce décalage, loin d’être une tare, rejoint au fond la quête spirituelle universelle : sortir du conditionnement, rencontrer la réalité telle qu’elle est, choisir librement comment s’y relier.

Dans cette perspective, l’autisme n’est pas un obstacle à l’éveil, mais une prédisposition — exigeante, parfois douloureuse, mais précieuse — à percevoir le monde depuis un versant singulier du voile du mental collectif et à progresser vers la libération par un sentier inverse, bien que convergent, à celui qu’empruntent la plupart des pèlerins allistes.

Cette vision n’est pas une romantisation de l’autisme. Les défis restent réels. Mais elle offre un cadre où ces défis s’inscrivent dans une perspective plus vaste, où la différence n’est plus pathologie mais variation légitime de l’expérience humaine.

Si nous acceptons que la réalité peut être appréhendée de multiples façons, que le mental collectif n’est qu’une construction parmi d’autres, alors l’autisme cesse d’être un problème à résoudre pour devenir une perspective à honorer. Non pas comme supérieure ou inférieure à l’expérience alliste, mais comme complémentaire, offrant un contrepoint nécessaire à l’immersion collective.

L’autisme devient alors ce qu’il est peut-être essentiellement : une forme de dissidence cognitive fertile, un rappel incarné que nos évidences sociales ne sont que des conventions, une invitation permanente à revenir à l’expérience directe, au-delà des filtres que nous impose le mental collectif.

Pour les autistes, cela peut signifier une réappropriation de leur expérience comme porteuse de sens et de valeur spirituelle. Pour les allistes, cela peut être une invitation à questionner leurs propres conditionnements. Et pour tous, cela pourrait ouvrir la voie à une société où la diversité cognitive est valorisée comme une richesse collective, où les différentes manières d’habiter le monde dialoguent et s’enrichissent mutuellement, où l’autisme et l’allisme ne sont plus pensés en termes de normalité et de pathologie, mais comme des variations légitimes de l’expérience humaine, chacune avec ses dons et ses défis, chacune avec quelque chose d’unique à offrir à la conscience collective.

Pour aller plus loin dans l’exploration de la Connaissance de Soi, tu peux télécharger l’ebook gratuit « Qui suis-je ? » sur les 15 étapes de la connaissance de Soi et renseigner le questionnaire en ligne disponible via ce lien.

Pour ne rien manquer de nos prochaines publications, abonne-toi directement à notre newsletter ici !

Tu peux également rejoindre nos différents media Psycelium ci-dessous :

Mots-clés principaux : autisme et spiritualité, autisme et éveil spirituel, culture autistique, autisme et pleine conscience, différence autistes allistes, neurodiversité spirituelle, autisme et méditation, mental collectif, expérience directe, déconstruction mentale, allisme, sensorialité autistique

Mots-clés secondaires : autisme sans pathologie, autisme comme différence, autisme et conscience, pratiques contemplatives et autisme, éveil et neurodiversité, conditionnement social, perception autistique, intelligence autistique, culture neurodivergente, sociabilité autistique, régulation autistique, masquage autistique, hypersensibilité sensorielle, intérêts intenses

En savoir plus sur Psycelium.org

Subscribe to get the latest posts sent to your email.